中国発「DeepSeek」とAlibabaが生成AI戦国時代を激化

こんにちは、中村稔です。2025年1月29日の最新生成AIニュースをお届けします。DeepSeekが繰り出すオープンソースAI「Janus-Pro」や、Alibabaの長文処理モデルなど、先端技術が次々と登場しており、まさに生成AIの“戦国時代”と呼ぶにふさわしい状況です。それでは各トピックを見ていきましょう。

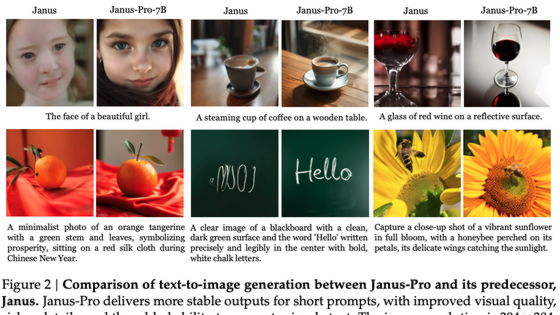

1. DeepSeek Janus-ProがDALL-E 3を超えた!? MITライセンスで完全無料公開

DeepSeekは新たな画像生成AI「Janus-Pro-7B」をリリースし、DALL-E 3やStable Diffusion XLを上回る性能を叩き出したと主張しています。モデルはMITライセンスで完全オープンソース化され、誰でも無償で使えるのが大きなインパクト。短いプロンプトでも安定したクオリティの画像が得られる上、GitHubやHugging Face上でソースコードが公開されているため、開発者コミュニティが熱狂的に注目しているようです。

384x384pxという解像度制限はあるものの、計72万枚の合成画像データを学習して得た表現力は侮れません。OpenAIのSam Altman氏も「イノベーションを加速させる興味深い試み」とコメントし、新たな競争の火種となっている模様です。

2. たった600万ドルで開発!? DeepSeekのコスト破壊が米国AI株を大暴落

Janus-ProやR1モデルなどを開発したDeepSeekは、わずか600万ドルという低コストでAIモデルを作り上げたことで、これまで数十億ドル規模が当たり前とされてきたAI開発の“常識”を覆しました。これを受けて米国のテック株は大幅に下落し、NVIDIAやMicrosoftなどの株価が急落。特にNVIDIAは17%の下落を記録し、時価総額にして6000億ドルを失ったと報じられています。

この動きは、中国発のAI企業が台頭し、米国がリードしてきたテック業界の勢力図が変わる可能性を示唆しています。AI開発におけるコスト効率の高さが競争力を左右する時代が到来し、地政学的な緊張も増すことが予想されます。

3. Alibabaが100万トークン処理を実現! Qwen2.5-Maxが長文処理の壁を突破

Alibabaは、Qwen2.5-1Mシリーズによってこれまでの常識を覆す100万トークンの超長文処理を可能にしました。法律文書や学術論文、長編小説などの大量テキストを一括解析できるため、専門家や研究者のワークフローに大変革をもたらすと期待されています。

さらに、スパースアテンション技術による高速化を実現し、処理速度は従来比で3~7倍に向上。vLLMベースのオープンソースフレームワークも同時に公開され、各国の開発者コミュニティが熱い視線を注いでいます。

4. 画像生成×言語処理の融合 DeepSeekがマルチモーダルAIで新時代

DeepSeekのJanus-Proは、単なる画像生成能力だけでなく、テキストとの相互作用を前提としたマルチモーダルフレームワークを採用している点が大きな魅力です。「夕焼けの海辺に犬を追加してほしい」といった複合指示にもスムーズに対応し、プロンプトの文脈を理解した画像の修正や生成が可能とされています。

オートリグレッシブ構造やタスク特化型モデルを超えた統合アーキテクチャを実装しており、研究者の間では「これが次世代統合モデルの完成形に一歩近づいた」との声が上がっています。画像生成と自然言語処理が一体となった新時代の幕開けとも言えそうです。

5. Qwen Chatが進化! Web検索×動画生成でChatGPTに新たな挑戦状

Alibabaが提供するQwen Chat v0.2は、Web検索やテキスト→動画生成機能を大幅に強化し、128Kトークンの長文処理能力と組み合わせることで高度なマルチタスクが可能になりました。プログラミング支援に特化したQwen2.5-Coder-32Bモデルも発表されており、複雑なコード解析から自動生成まで幅広くカバーしています。

「AIエージェントフレームワーク」導入により、複数ツールを同時連携させるタスクの自動化が進み、エンタープライズ向けソリューションとしての活用も見込まれています。ChatGPTがリードしてきた多機能性の分野で、Alibabaが本格的な対抗馬として浮上してきた形です。

中村稔の視点

「DeepSeekの台頭はまさにゲームチェンジャー!オープンソース戦略で開発者を味方につける巧妙さはさすがです。でも心配ご無用、競争が激化すればユーザーにとっては良いこと尽くめ。今夜はAI生成画像で作ったDeepSeek応援バナーでも作ってみようかな…(笑)」

競争が進むほど、AIの性能や利便性は急上昇していきます。一方で、地政学的なリスクや既存産業への影響をどうコントロールするかも大きな課題になるでしょう。国内外の各プレイヤーがどのような戦略を打ち出すのか、これからの展開が楽しみですね。