「錬金術って何だろう?金属が世界を変えた秘密が知りたいけど、難しいのかな…」そんな疑問をお持ちの方もいるでしょう。

錬金術は古代から中世にかけて、多くの人々を魅了し、金属の変化や不老不死の秘薬を求めて研究が進められました。

金属は文明の発展に欠かせない存在であり、その歴史を辿ることで、世界がどのように変わってきたのかが見えてきます。

これから、錬金術の歴史と金属がもたらした影響について、一緒に探ってみましょう。

この記事では、錬金術や金属の歴史に興味がある方に向けて、

- 錬金術の起源とその発展

- 金属が社会や文化に与えた影響

- 錬金術が現代科学に与えた遺産

上記について、解説しています。

錬金術の世界を知ることで、歴史への理解が深まり、新たな発見があるかもしれません。

ニッシン・パーテクチュアル株式会社

ニッシン・パーテクチュアル株式会社代表取締役社長 中村稔

詳細プロフィールは⇒こちら

目次

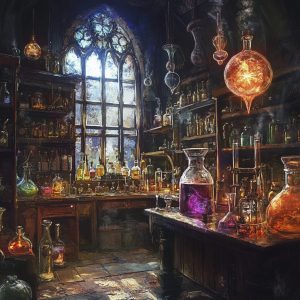

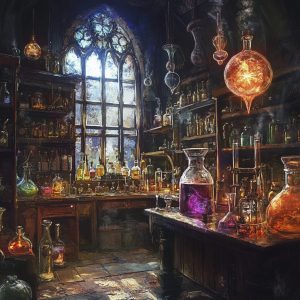

錬金術とは何か?その基本概念

錬金術とは、古代から中世にかけて世界各地で研究された神秘的かつ哲学的な学問体系です。

金属の変換や不老不死の追求を通じて、人間の本質や宇宙の秘密を解き明かそうとしました。

この学問では、一般の金属を貴金属に変える「金属変成」や、不老不死をもたらす「賢者の石」の創造が主な目的とされました。

錬金術師たちは、物質だけでなく精神や宇宙の真理を探求し、人間の可能性を広げようと試みたのです。

彼らは、科学と魔術、宗教と哲学を融合させた独自の世界観を持っていました。

例えば、錬金術師は様々な金属を混合し、熱したり冷やしたりすることで変化を起こそうと試みました。

その結果、ガラス製造や金属加工の技術が飛躍的に進歩しました。

以下で詳しく解説していきます。

錬金術の語源と定義

錬金術とは、古代から中世にかけて行われた神秘的な技術で、主に卑金属を金や銀などの貴金属に変化させる試みを指します。その語源はアラビア語の「アルキミア(al-kīmiyā’)」に由来し、さらに遡ると古代エジプトの「ケム(khem)」という言葉に関連しています。錬金術は単なる金属の変換だけでなく、万物の根源や宇宙の仕組みを解明しようとする哲学的な側面も持ち、歴史的に見ると化学や医学の発展にも大きな影響を与えました。東洋と西洋の両方で独自の発展を遂げ、中国では不老不死を目指す仙術と結びつき、インドでは霊的な修行と深く関わっていました。一方、西洋では、古代ギリシアの哲学者アリストテレスの四元素説が理論的基盤となり、水・火・風・土の組み合わせで金属が生成されると考えられていました。中世ヨーロッパの錬金術師たちは賢者の石を探求し、金属の変化や不老不死のエリクサーの獲得を夢見ていました。錬金術は科学と神秘主義が交錯する分野であり、近代科学の誕生に大きな影響を与えたのです。

錬金術師が追い求めたもの

錬金術師たちが追い求めたものは、金属を金へと変える技術だけではありませんでした。彼らは「賢者の石」という伝説的な物質を探し求め、それにより鉛などの卑金属を黄金に変換し、不老不死の霊薬を得ることを夢見ていました。この「賢者の石」は、物質的な富だけでなく、精神的な悟りや宇宙の真理に到達する鍵とされていました。例えば、古代エジプトのヘルメス・トリスメギストスは、錬金術の基礎となる教えを残し、中世ヨーロッパの錬金術師たちに多大な影響を与えました。16世紀のパラケルススは、錬金術を医学と結びつけ、新しい治療法を開発しようと試みました。錬金術の歴史を通して、錬金術師たちは未知の世界への探究心と人類の限界を超える願望を持ち続け、その情熱は現代科学の発展にもつながっています。彼らは錬金術の実験を通じて、硫黄や水銀などの元素にも注目しました。これらの試みは、後に化学の発展にも寄与しています。日本でも、江戸時代に平賀源内が錬金術に関心を持ち、実験を行ったと伝えられています。錬金術師たちの挑戦は、多くの失敗と謎に包まれていますが、その熱意と探求心は、科学の歴史において重要な役割を果たしました。

錬金術の歴史的背景

錬金術の歴史を紐解くと、金属がいかにして世界の変革に寄与してきたのか、その秘密が浮かび上がってきます。

錬金術は、単なる科学的探求だけでなく、文化や哲学、宗教とも深く関わってきました。

現代の化学や医学の基礎となったとも言われています。

古代の人々は、金属を変化させることでより価値のあるものを得ようと試みました。

例えば、鉛などの卑金属を黄金に変えることを目指す試みは、その代表的なものです。

また、不老不死の薬である「エリクサー」を求めるなど、錬金術は人間の永遠の命や富への渇望を反映しています。

これらの探求は、後に科学や哲学の発展にも大きく寄与しました。

これから、錬金術がどのように各時代や文化圏で発展していったのかを詳しく見ていきましょう。

古代ギリシアからアラビア、ヨーロッパ、そして東洋に至るまで、その歴史をたどることで、錬金術が人類の歴史や文化にどのような影響を与えたのかが明らかになります。

古代ギリシアにおける錬金術

古代ギリシアにおける錬金術は、哲学と科学が交差する重要な歴史的分野であった。アリストテレスの「四大元素」説は、火、水、空気、土から万物が構成されているとされ、この考え方が錬金術の基盤となった。錬金術師たちは卑金属を黄金に変える金属変換や、不老不死をもたらす「賢者の石」の探求に熱心であった。また、エジプトの神秘主義やヘルメス・トリスメギストスの教えが影響を与え、アレクサンドリアはその中心地として栄えた。これらの活動は、化学の起源として後の科学の発展にも大きく寄与している。

アラビア語圏の錬金術発展

アラビア語圏において、錬金術は8世紀から14世紀にかけて飛躍的に発展しました。イスラム世界の学者たちは、ギリシャやエジプトの知識をアラビア語に翻訳し、独自の哲学や科学的視点を加えました。特にジャービル・イブン・ハイヤーン(西洋ではゲーベルとして知られる)は、金属の変成や「賢者の石」の探求において重要な理論を提唱しました。彼は金属を硫黄と水銀の組み合わせとして分類し、実験的手法を導入しました。また、アル・ラージやイブン・シーナーといった学者も錬金術の発展に寄与し、彼らの業績は後の化学の基礎となりました。この時代の錬金術は、金属の性質や変化を理解しようとする試みであり、その歴史は現代の科学にも大きな影響を与えています。

西ヨーロッパでの変遷

西ヨーロッパにおける錬金術の変遷は、中世からルネサンス期にかけて大きく進展しました。12世紀には、アラビア語圏から伝わった錬金術の文献がラテン語に翻訳され、ヨーロッパ全土で学者たちの間に広まりました。錬金術師たちは、鉛を金に変える「トランスムタティオ(変成)」や、不老不死をもたらすとされる「賢者の石」の探索に情熱を注ぎました。パラケルススやロジャー・ベーコンといった著名な学者も錬金術に深い関心を寄せ、その研究はやがて近代化学の基礎を築くことになります。アイザック・ニュートンもまた、自身の研究の中で錬金術的な手法を取り入れていました。このように、西ヨーロッパの錬金術史は、金属の変化と人間の知的探求が交差する独自の歴史を形成しています。

ルネサンス期の影響

ルネサンス期には、古典の復興と人文主義の影響で、錬金術は大きな変革を遂げました。学者たちは古代のテキストを再評価し、錬金術を新たな科学的思考と融合させました。著名な錬金術師であるパラケルススは、神秘主義よりも観察と実験を重視し、金属の性質や化学反応の研究を進めました。「賢者の石」を求める探求は続きましたが、その焦点は医学や冶金学への実用的な応用へと移りました。また、印刷技術の発達により、錬金術の書物が広く普及し、知識の共有が促進されました。錬金術は、物質の変成だけでなく、人間の精神的な向上にも関心を寄せるようになり、ヘルメス主義や神秘思想と結びつきました。これらの要素が融合し、錬金術は単なる金属変換の術から、宇宙と人間の本質を探求する哲学的な学問へと発展しました。

17世紀から19世紀の錬金術

17世紀から19世紀にかけて、錬金術は大きな転換期を迎えました。特にヨーロッパでは、科学革命が起こり、アイザック・ニュートンやロバート・ボイル、ゲオルク・エルンスト・シュタールといった科学者たちが金属の変性や物質の本質を探求しました。彼らの研究は錬金術から近代化学への橋渡しとなり、元素や化合物、酸素理論などの発見へと結実したのです。また、「賢者の石」や「不老不死のエリクサー」といった伝説的な目標も科学的視点で再評価され、錬金術は哲学的な思索へと変化していったのです。一方、日本では江戸時代の鎖国下にありながらも、長崎の出島を通じて蘭学が発展し、1689年にはケンペルが来日し、金属や鉱物に関する知識が日本にもたらされたのです。このようにして、西洋の化学知識や金属加工技術が伝来し、医学や工業分野で活用されることとなりました。錬金術的な思想も間接的に影響を及ぼし、日本独自の科学発展に寄与したのです。さらに、19世紀には化学者のドミトリ・メンデレーエフが元素の周期律を発見し、金属や元素の理解が飛躍的に進んだのです。この時代の錬金術の歴史は、科学と哲学が交差する中で新たな発見と進歩が生まれた重要な時期と言えるでしょう。

20世紀以降の錬金術

20世紀以降、錬金術は科学としての地位を失いましたが、その理念は核物理学や量子力学の発展に影響を及ぼしました。例えば、1941年に原子核反応を利用して水銀から金を生成する実験が行われています。しかしながら、莫大なコストと技術的な制約から、商業的な金属の錬成は現実的ではありません。歴史的な錬金術師たちの夢は完全には実現されていないのです。それでも、日本では錬金術の概念が文学やアニメなどの文化作品に取り入れられ、『鋼の錬金術師』のような作品が大きな人気を集めました。また、心理学者のカール・ユングは錬金術を精神分析の視点から研究し、その思想は現代の心理学にも影響を与えています。現代でも錬金術は人々の想像力を刺激し続け、その歴史的価値は再評価されています。

インドと中国の錬金術

インドと中国の錬金術は、それぞれ独自の歴史と哲学を持っている。インドでは、ラサーヤナと呼ばれる不老長寿を目指す術が存在し、タントラやヨーガの実践と密接に関連していた。特に、錬金術師たちは水銀や硫黄などの金属を用いて、不死の薬を生み出そうと試みた。また、インダス文明の遺跡からは、紀元前2500年頃の高度な金属加工技術の痕跡が見つかっている。一方、中国の錬金術、錬丹術は、道教の思想に基づき、不老不死の仙丹を求めた。漢代(紀元前202年〜紀元220年)には、水銀や鉛、硫黄を用いた実験が盛んに行われた。これらの錬金術は、金属の変容や霊薬の創造を通じて、哲学、宗教、医学の発展に寄与し、東洋文化の形成に大きな影響を与えた。

錬金術の思想とその影響

錬金術の思想は、人類の歴史において深い影響を与えてきました。金属を黄金に変えるという試みだけでなく、宇宙の法則や人間の存在意義を探求する包括的な哲学でもありました。そのため、錬金術は科学や宗教、芸術など多方面にわたり、その思想が現代にも受け継がれています。この思想を理解することで、錬金術がもたらした歴史的な意義を再認識することができます。

錬金術師たちは、単に金属を変化させることを目指したのではなく、生命の秘密や不老不死のエリクサーを求めて研究を重ねていました。これは、物質と精神の統合を図る彼らの探求心が、後の科学技術や医学の発展にも大きな影響を与えたからです。彼らの思想は、アイザック・ニュートンやパラケルススといった著名な科学者にも影響を及ぼしました。

例えば、錬金術の追求により元素の概念が生まれ、化学の基礎が築かれました。また、錬金術の象徴である賢者の石や不老不死のエリクサーは、多くの文芸作品や映画のテーマとなっています。以下で詳しく解説していきます。

賢者の石とその伝説

賢者の石は、古代から中世にかけて錬金術師たちが探し求めた伝説の物質です。金属を黄金に変える力だけでなく、不老不死の生命をもたらすと信じられていました。特に14世紀の錬金術師ニコラ・フラメルは、賢者の石を手に入れたと伝えられ、その名は歴史に刻まれています。この石の追求は、単なる物質変換を超え、宇宙の真理や人間の精神的進化を探る試みでもありました。また、賢者の石の伝説は後世の文化や文学にも大きな影響を与えています。例えば、J.K.ローリングの『ハリー・ポッターと賢者の石』は、その象徴を現代に蘇らせた作品と言えるでしょう。錬金術の歴史と共に、この神秘的な石の物語は今なお人々の興味を引きつけています。

不老不死のエリクサー

不老不死のエリクサーは、錬金術師たちが追い求めた究極の秘薬である。古代エジプトや中国の歴史にも、その伝説が残されている。この秘薬を手に入れれば、人は永遠の若さと命を得ると信じられていたのだ。錬金術においては、賢者の石と並ぶ重要な目標であり、金属を黄金に変える術とともに熱心に研究された。特に中世ヨーロッパでは、パラケルススやニコラ・フラメルといった錬金術師が名高い。不老不死のエリクサーの探求は、やがて化学や医学の発展にも寄与したとされている。

錬金術文書と宇宙観

錬金術の文書には、宇宙観が深く反映されています。古代の錬金術師たちは、金属の変換だけでなく、宇宙の本質を理解しようとしていました。例えば、ヘルメス・トリスメギストスの『エメラルド・タブレット』は、宇宙の法則と人間の精神の関係を示しています。この文書は、「上なるものは下なるもののごとく」という宇宙の一致を説いています。また、錬金術では、金属が惑星と対応していると考えられ、水銀は水星、金は太陽、銀は月と結びつけられました。これにより、物質と天体の関係性が強調されました。日本でも、中世において錬金術的な思想が伝来し、宇宙と人間の調和が追求されました。さらに、錬金術の歴史は、科学の発展と深く関わっています。こうした歴史的背景は、現代の科学や哲学にも影響を与えています。

錬金術と化学の関係

錬金術と化学は、切っても切れない深い関係があります。実は、現代の化学は錬金術の研究や実践から生まれたものと言っても過言ではありません。

錬金術師たちは、金属を黄金に変える試みや、不老不死の霊薬の探索を通じて、物質の変化や反応に関する膨大な知識を蓄積しました。その過程で培われた実験技術や観察方法が、後に科学的な手法として体系化され、化学の発展に大きく寄与したのです。

例えば、アルコールの蒸留技術は錬金術師たちが開発したものです。また、硫酸や硝酸などの強酸の製造方法も彼らの努力の賜物です。これらの発見や技術は、今日の化学工業や科学研究の基盤となっています。

化学への影響と貢献

錬金術は、金属の変換や不老不死の探求を目指す試みとして歴史に名を残していますが、その過程で数多くの実験と知識の蓄積が行われました。特に、金や銀を生み出そうとする中で、さまざまな化学反応や物質の性質が観察され、元素や化合物の概念が徐々に明確になっていきました。錬金術師たちはアリストテレスの四元素説やパラケルススの理論に基づき、多くの試行錯誤を重ね、新しい物質の発見に寄与しました。彼らの努力はやがてアントワーヌ・ラヴォアジエらによる「化学革命」への道を開き、近代化学の基盤を築く重要な役割を果たしました。このように、錬金術の歴史は科学的手法の発展と化学への貢献という側面で大きな意義を持っています。

錬金術の具体的な成果

錬金術は、金属の変化や生命の神秘を探求する学問として、中世ヨーロッパからイスラム世界、さらには中国やインドにまで広がりました。その具体的な成果として、硫酸や塩酸などの酸の発見や、アルコールの蒸留技術の発達が挙げられます。また、錬金術師たちは実験器具の改良にも貢献し、フラスコやアレンビックなどの器具は現代の化学実験にも影響を与えています。さらに、パラケルススのような人物は、金属を用いた薬品の開発を進め、医学の発展にも寄与しました。これらの歴史的な成果は、錬金術が単なる神秘主義ではなく、科学の基盤を築く重要な役割を果たしたことを示しています。

現代における錬金術の遺産

現代の社会においても、錬金術の遺産はさまざまな形で生き続けています。科学技術や哲学、芸術、そしてスピリチュアルな分野など、多くの領域でその影響が見られます。錬金術が追求した未知への探究心と変容の概念は、今もなお多くの人々を魅了し続けています。

その理由として、錬金術がもたらした人間の可能性への信念や、物質と精神の統合を目指す思想が、現代の価値観と深く共鳴しているからです。特に、人生の意味や自己変革に関心を持つ人にとって、錬金術の理念は新たな視点やインスピレーションを提供しています。また、科学と芸術の境界を越えた発想が、革新的なアイデアを生み出すきっかけとなっています。

例えば、日本の現代アートや文学作品には、錬金術をモチーフとしたものが数多く存在します。村上春樹の小説や、草間彌生の作品に影響を与えたという指摘もあります。また、化学や医学の分野でも、錬金術の歴史や思想が新たな研究の糸口となっています。

錬金術が与えた文化的影響

錬金術は、歴史を通じて文化に大きな影響を与えてきた。その神秘的な金属変換の概念は、中世ヨーロッパだけでなく、日本の現代文化にも浸透している。例えば、2001年に連載開始の漫画『鋼の錬金術師』は、錬金術を題材に独自の世界観を描き、大ヒットとなり、アニメ化や映画化もされた。また、錬金術の象徴「賢者の石」は、多くの文学作品やゲームで重要な役割を果たしている。さらに、錬金術は科学と魔術の交差点として、哲学的な思索の対象ともなっている。明治以降、西洋文化の流入とともに、日本での興味も高まった。夏目漱石や芥川龍之介の文学作品にも、その要素が見られる。『ファイナルファンタジー』シリーズで錬金術の概念が採用されている。このように、錬金術は歴史を超えて日本の文化や芸術に影響を及ぼし続けている。

文芸作品に見る錬金術

錬金術は、多くの文芸作品で神秘的な要素として描かれています。例えば、ゲーテの『ファウスト』では、主人公が知識と力を求めて悪魔と契約を交わします。また、J.K.ローリングの『ハリー・ポッターと賢者の石』では、賢者の石が不老不死と金属を金に変える力を持つとされています。これらの作品は、錬金術の歴史的な背景と人間の欲望を巧みに表現しています。さらに、日本の漫画『鋼の錬金術師』では、「等価交換」の原則を通じて生命と倫理の問題が探求されます。錬金術は、単なる金属変換の技術ではなく、人間の内面や哲学的テーマを深く掘り下げる手段として文学に取り入れられています。ウンベルト・エーコの『薔薇の名前』でも、錬金術や神秘主義が物語の鍵となっています。これらの作品を通じて、錬金術が持つ神秘性や人間の探求心が歴史を超えて現代まで伝えられていることがわかります。文芸作品における錬金術は、単なる歴史上の現象ではなく、普遍的なテーマとして多くの読者の共感を呼び起こしています。

錬金術にまつわるよくある疑問

錬金術にまつわる疑問は、現代においても多くの人々の興味を引き続けています。金属を黄金に変えるという伝説や、不老不死のエリクサーの存在など、古代からの神秘的な話に惹かれる方も多いでしょう。

このような疑問が生まれるのは、錬金術が単なる神秘的な学問ではなく、科学や文化、そして歴史に深く関わってきたからです。また、錬金術は金属の変換や生命の秘密を探求し、その過程で様々な金属の性質や化学反応についての知識が蓄積されました。その結果、錬金術に関する疑問は、単なる好奇心だけでなく、人類の知的探求の歴史にもつながっているのです。

例えば、錬金術と現代科学の違いや、歴史上の象徴的な錬金術師の活動、さらには錬金術に関する古文書や資料の存在などが、その一例です。これらのテーマについて、以下で詳しく解説していきます。

錬金術と現代科学の違いは?

錬金術と現代科学は、物質の理解を追求する点で共通していますが、その方法論と目的は大きく異なります。錬金術は中世において、鉛などの「金属」を金に変える「変化」を目指し、賢者の石の探求など神秘主義的な要素が強かったです。一方、現代科学は17世紀以降の科学革命を経て発展し、「実証主義」と「科学的方法」に基づいています。観察と実験を重視し、化学や物理学といった分野で知識を体系化しました。日本でも江戸時代に蘭学を通じて西洋科学が伝わり、科学的な思考法が広まりました。このように、錬金術は歴史的には現代科学の前身といえますが、その信念体系や手法には明確な違いがあります。

錬金術の象徴的な人物とは?

日本の錬金術に関連する象徴的な人物として、「徐福」が知られている。紀元前219年、中国の秦の始皇帝は不老不死の薬を求め、数千人の若者とともに徐福を東方の海へと送り出した。伝説では、徐福は日本に到達し、農業技術や金属加工、医薬の知識を伝え、日本の文明発展に寄与したとされる。この物語は、日本の歴史と錬金術の交差点を示し、不老不死や永遠の生命に対する人々の関心を映し出している。また、「徐福伝説」は各地に神社や遺跡として残され、その足跡は現代にも伝えられている。

錬金術に関連する書籍や資料

錬金術に関連する書籍や資料は、金属の変容や哲学的思想を理解する上で重要な役割を果たしています。例えば、16世紀の錬金術師パラケルススの『大アーキドクス』は、金属の転換と医学の融合を示す作品として知られています。また、エリファス・レヴィの『高等魔術の教理と儀式』(1854年)は、近代オカルティズムにおける錬金術の位置づけを明らかにしました。さらに、カール・グスタフ・ユングの『心理学と錬金術』(1944年)は、錬金術の象徴を心理学的視点から解釈しています。日本語で読める資料としては、岩波書店から刊行されている『錬金術の世界』があり、錬金術の歴史と金属変化の思想を包括的に学ぶことができます。これらの書籍を通じて、錬金術の多面的な世界に触れる機会が得られるでしょう。

まとめ:錬金術がもたらした歴史の秘密

錬金術は、ただの神秘的な伝説ではなく、科学の発展に大きな影響を与えました。その背景には、人類が金属を通じて知識を深め、世界を変革してきた歴史があります。多くの方が古代の謎に魅了され、その真相を探りたいと感じているのではないでしょうか。今後も錬金術の奥深さに触れることで、新たな発見を得られるでしょう。ぜひ、自分なりの視点でこの魅惑的な歴史を探求してみてください。これまでの探求を通じて得た知識や経験は、決して無駄ではありません。その情熱こそが、新たな世界を切り開く鍵となるのです。これからも未知の世界への旅が続きますが、その道のりはますます興味深いものとなるでしょう。探求心が、新たな知識と出会うきっかけとなるはずです。さあ、次の一歩を踏み出し、錬金術の世界をさらに深く探ってみましょう。あなたの探求が、未来を切り開く第一歩となることを願っています。